Grande exposition qui s’est tenue, sous ce titre, du 8 octobre 2011 au 12 février 2012 au musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg puis, du 31 mars au 15 juillet 2012, au Zentrum Paul Klee de Berne.

Texte intégral:

La grande exposition qui s’est tenue, sous ce titre, du 8 octobre 2011 au 12 février 2012 au musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg puis, du 31 mars au 15 juillet 2012, au Zentrum Paul Klee de Berne, intéresse à plus d’un titre les anthropologues soucieux d’échanges avec les historiens de l’art. En effet, conçue par Serge Fauchereau dans une perspective d’histoire culturelle faisant dialoguer les arts et les pays, elle invite à parcourir deux siècles de rapports entre pratiques artistiques et conceptions religieuses hétérodoxes à l’échelle européenne. Les œuvres, connues et moins connues, voire ignorées, viennent de l’Europe du Nord et de l’Europe centrale, de France, d’Allemagne, de Belgique, de Suisse, des deux péninsules Ibérique et Italique, du Royaume-Uni et de Russie. Les textes du somptueux catalogue sont signés par des conservateurs, historiens de l’art, écrivains, philosophes, historiens des sciences rassemblés par le maître d’œuvre qui introduit longuement toutes les sections à l’exception de la dernière, consacrée à l’expérimentation scientifique. « On ne peut pas se contenter d’un art, dans un pays », « on ne peut pas séparer ceux qui se fréquentent », aime à répéter Fauchereau qui, après avoir enseigné la littérature américaine aux États-Unis, a appris auprès de Pontus Hulten à mettre visuellement en œuvre ce principe d’influences, de parallélismes et de réciprocités entre pôles culturels et langages artistiques dans les grandes expositions internationales du centre Georges-Pompidou, durant les années 1970-1980 : Paris–New York, Paris–Berlin, Paris–Moscou.

Mais comment transposer ce principe qui a montré toute sa pertinence pour retracer les voies d’invention de la modernité à une notion aussi indéterminée que celle d’« occulte » ? « La présente exposition s’attache aux relations des arts, de la littérature et de la science avec les croyances au surnaturel, à la magie et aux diverses formes de l’ésotérisme, de 1750 à 1950 », déclare le concepteur qui se propose de donner à voir le « négatif de l’Europe des lumières », ses permanences et recompositions tout au long du xixe siècle, enfin ses transpositions dans les mouvements des avant-gardes jusqu’à la fin du surréalisme. Ambitieux, le propos n’est pas entièrement nouveau. Plusieurs expositions, depuis vingt ans, ont traité de moments particuliers de cette histoire. Le magnétisme et l’hypnotisme étaient bien sûr présents dans L’Âme au corps, art et sciences, 1793-1993, en 1993 au Grand Palais, sous la direction de Jean Clair et Jean-Pierre Changeux. Déjà inscrites dans les Trajectoires du rêve, du romantisme au surréalisme, présentées au Pavillon des arts en 2003 sous la direction de Vincent Gille, les démonstrations photographiques du spiritisme et des « sciences psychiques » étaient au centre de l’exposition Le Troisième Œil. La photographie et l’occulte, coproduite en 2004 par le Metropolitan Museum de New York et la Maison européenne de la photographie à Paris, sous la direction de Clément Chéroux et Andreas Fischer. Martin Myrone a présenté en 2006 à la Tate Britain les deux grands peintres anglais de l’imaginaire gothique : Gothic Nightmares: Fuseli, Blake and The Romantic Imagination. Enfin, en 2009, on pouvait voir à Lille une histoire visuelle de l’inconscient et de ses appropriations par les avant-gardes artistiques : Hypnos. Images et inconscients en Europe (1900-1949), sous la direction de Christophe Boulanger. L’installation proposée par Fauchereau se distingue d’abord par son ampleur : près de cinq cents œuvres sont rassemblées pour mettre en perspective ces différents moments, et plus de trois cents livres, documents et instruments composent, en quelque sorte, deux expositions secondaires à l’intérieur de l’espace muséal pour conjuguer les perspectives picturales, textuelles et expérimentales. Mais, comme le montrent les textes que signe l’historien de l’art dans le catalogue, ces œuvres ne sont pas seulement convoquées pour déployer une histoire des formes et des circulations thématiques. L’ambition est de proposer quelque chose comme une histoire des religions renouvelée par la confrontation entre les diverses expressions picturales, littéraires, architecturales, musicales qui ont donné une existence sensible à des cosmologies hétérodoxes, du point de vue de la Raison comme du point de vue des Églises. Ce projet, en soi passionnant, est-il vraiment mené à terme ?

Depuis la grande étude d’Auguste Viatte sur l’importance des mouvements occultistes et théosophiques dans la genèse de la littérature moderne1, les recherches se sont multipliées dans toutes les disciplines des sciences humaines pour restituer la complexité de ces spéculations métaphysiques ainsi que des formes sociales et rituelles appelées à les prendre en charge. Le parcours de l’exposition commence avec ce pré-romantisme qui voit se multiplier les affiliations aux clubs, loges et confréries, qui réécrit les Écritures et incite des aristocrates à communiquer avec les anges et les morts en relisant les textes antiques et en se mettant à l’écoute de la parole paysanne. Comme il se doit, on fait commencer cette fascination avec Emanuel Swedenborg (1688-1772). Le savant suédois s’est d’abord distingué comme mathématicien, avant de traverser une longue crise qui présentait tous les aspects d’une possession par des morts diabolisés ; il s’en libéra à la manière des mystiques chrétiens par une vision du Christ qui l’institua en messie d’une foi nouvelle. À partir de 1745, le « prophète du Nord » peut, dès lors, commencer la rédaction des dix-huit volumes de ses Arcanes célestes, auxquels s’ajoutera une intense production apocalyptique pour annoncer l’entrée dans l’ère de la nouvelle Jérusalem à partir de l’an 1757. Le préromantisme donne aussi naissance au roman gothique avec Le Château d’Otrante : histoire gothique (1764) d’Horace Walpole qui, dit-on, a influencé Walter Scott et ses nombreuses scènes de sorcières, de spectres et de fées. À cette inspiration se rattache le Manfred de Byron qu’illustre, un peu plus tard, le peintre Charles Durupt en représentant une apparition féerique dans son Manfred et l’esprit (1831).

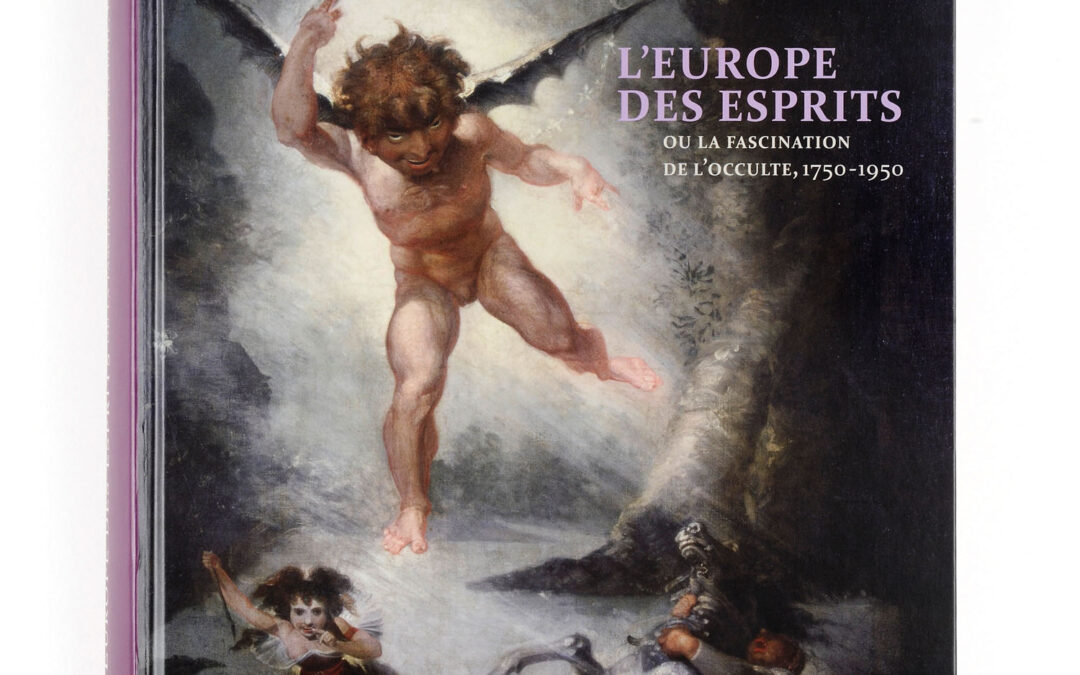

Cependant, le parcours qui commence avec les romantiques appréhende la relation entre peinture et littérature comme essentiellement illustrative – ainsi du traitement des personnages et des thèmes shakespeariens chez des artistes aussi différents que Richard Dadd, Johann Heinrich Füssli, Theodor von Holst, Théodore Chasseriau. La part belle, bien sûr, revient à Füssli dont le Robin Goodfellow-Puck (1787-1790), le farfadet du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, illustre la couverture du catalogue. Mais, pour rendre compte des liens entre peinture et littérature, suffit-il d’identifier les motifs qui circulent des livres aux tableaux ? Füssli, ce « Suisse sauvage » qui arrive en Angleterre à la veille de la naissance du roman gothique, participe pleinement à ce premier romantisme anglais peuplé de sorcières, d’esprits et de revenants, qui mêlent horreur et humour tout en étant des objets sérieux du débat théologique et juridique. Encore faut-il rappeler que la centralité de la référence shakespearienne, loin de relever du seul intérêt particulier de l’artiste, est largement sollicitée par une entreprise de construction nationale de grands auteurs. Le projet de grande édition illustrée des œuvres de Shakespeare pour lequel on a passé commande de plus de cent cinquante toiles à une trentaine de peintres fait surgir une multiplicité d’initiatives commerciales concurrentes qui font travailler peintres et graveurs2. De quel répertoire de formes dispose-t-on, alors, pour faire « apparaître » cette pluralité d’êtres de l’au-delà ? Y a-t-il des codes iconographiques disponibles pour distinguer diverses catégories d’apparitions – sorcières, esprits, spectres, fées et revenants – et diverses catégories d’expériences oniriques et visionnaires ? Sur ce point, les œuvres exposées comme le texte signé par Fauchereau – « L’Europe de l’obscur » – laissent le visiteur et le lecteur tout aussi dépourvus. À l’évidence, la manière adoptée pour figurer les êtres du sommeil de La Reine Mab (1814) n’est plus celle du Réveil de Titania (1785-1790), et le qualificatif de « lyrisme maniériste » est bien insuffisant pour caractériser des changements de régime figuratif entre un thème littéraire et sa reprise picturale au sein même d’une trajectoire singulière d’artiste.

De la même manière, on attendrait que la série des Caprices de Goya – dont le fameux Le sommeil de la raison produit des monstres – soit commentée non tant du point de vue de la psychologie ou de la posture critique de l’artiste, pour décider si ce dernier est ou non sous l’emprise de réalités occultes, que du point de vue des techniques figuratives employées pour produire un effet de fascination sur le regard du spectateur. S’il existe des registres visuels, et pas seulement littéraires, du fantastique, peut-on décrire les codes figuratifs de cette alliance de vraisemblable et d’invraisemblable qui permet de produire, chez le spectateur, l’impression d’un en deçà du représenté, autant dire d’un impossible à représenter ? Il est dommage que ces questions de méthode qui, chez les historiens médiévistes, ont ouvert la voie à une anthropologie de l’image médiévale – pensons aux travaux de Jean-Claude Schmitt nés, justement, du motif chrétien de La pythonisse d’Endor faisant apparaître devant Saül le spectre de Samuel – n’aient pas, semble-t-il, modifié la manière d’ensemble d’écrire cette histoire culturelle.

En revanche, les études plus resserrées qui, à partir de quelques exemples, traitent à la fois des spéculations philosophiques ou religieuses, des théories esthétiques et des formes expressives montrent bien l’impossibilité de les dissocier pour qui veut « lire » dessins et peintures. Le bel article que Roland Recht consacre à la singularité du romantisme allemand rappelle l’ambition commune qui relie les sciences, les arts et les croyances : saisir l’univers non sur le mode nostalgique d’une totalité perdue mais comme désir d’une totalité en devenir. Le visiteur de l’exposition peut admirer une série d’élégantes gravures du peintre Philipp Otto Runge. Elles composent un cycle des Heures où le principe d’unité mystique de la Nature, inspiré de l’imaginaire botanique de Goethe, se trouve figuré à travers un jeu de compositions symétriques à interpréter en clé symbolique. À lire Recht on apprend, en outre, que l’artiste entendait renouveler la peinture de paysage pour « rendre visible, à l’aide de la couleur, la Révélation divine » puisque l’apparition sur terre du bleu, du rouge et du jaune équivaut, selon lui, à cette révélation. Deux autres artistes – Caspar David Friedrich et Carl Gustav Carus, peintre et médecin – représentent ce romantisme allemand incarné par Faust où le tableau de paysage, montre l’historien de l’art, fonctionne comme une icône, c’est-à-dire comme un « seuil » : il nous fait accéder à « cet au-delà qu’est le paysage représenté ».

Le deuxième volet de l’exposition, consacré aux « symbolismes », fait découvrir des artistes et des œuvres moins connus. Les utopies architecturales issues de toutes sortes de déclinaisons de la théosophie côtoient les transpositions visuelles des mythologies nordiques. En France, l’intérêt du peintre Paul-Élie Ranson pour la théosophie et le spiritisme le distingue des autres nabis qui se réunissent dans son atelier : on peut regarder son Christ et Bouddha, peint vers 1890 en incorporant des motifs végétaux égyptiens, comme l’équivalent figuratif de cette « religion éternelle et universelle » rêvée par le Strasbourgeois Édouard Schuré dans sa vaste fresque des Grands Initiés parue en 1889, avec pour sous-titre : Esquisse de l’histoire secrète des religions. L’ouvrage, qui eut un immense succès, entendait lire en clé initiatique et prophétique toutes les figures de fondateurs des religions historiques en adoptant « le point de vue de l’ésotérisme comparé ». Laurence Perry retrace la trajectoire intellectuelle et spirituelle de l’écrivain dont les archives de Strasbourg conservent l’abondante correspondance.

À Paris, un Salon de la Rose-Croix, ordre kabbalistique créé en 1888 par Stanislas de Guaïta et Joséphin Péladan, dit le Sâr Péladan, fixe des règles strictes aux artistes qui y sont exposés : pas de scènes de la vie contemporaine, pas de peintures d’histoire, pas de portraits, pas de paysages réalistes. Au contraire de Gustave Moreau et d’Odilon Redon, Carlos Schwabe accepte d’y exposer et dessine l’affiche pour l’année 1892 tandis qu’en Angleterre Yeats adhère à l’ordre rosicrucien de la Golden Dawn tout en faisant de la « Rose secrète » le motif de son inspiration poétique. Durant de brèves années, ce mouvement, en France, a également eu son musicien en la personne d’Erik Satie qui a composé des Sonneries de la Rose-Croix pour l’ouverture du Salon de 1892. Trois ans plus tard, rappelle Fauchereau, le musicien fondera sa propre « Église métropolitaine d’art de Jésus conducteur ». Mais quels pouvoirs un artiste reconnaît-il à l’art lorsqu’il entend combattre la société par les moyens de la musique et de la peinture, au sein d’une « Église » dont il ne sera jamais que le seul adepte ? Sans doute la notion anthropologique de « religion de l’art » permettrait-elle d’interroger en clé de transfert de sacralité, et non de fascination pour le religieux, fût-il hétérodoxe, l’engagement de bon nombre d’artistes rassemblés sous la catégorie stylistique de « symbolistes ».

C’est le cas, me semble-t-il, de tous ces peintres lituaniens et estoniens qui ont souvent travaillé à Saint-Pétersbourg – Boleslas Biegas, Rüdolfs Përle, Kristian Raud, Kazys Šimonis, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – et dont la réunion dans l’exposition constitue une vraie découverte. Parmi eux, le peintre musicien Čiurlionis (1875-1911), originaire de Lituanie, bénéficie d’une attention particulière. Lors d’une longue conversation avec François Angelier, dans le cadre de l’émission radiophonique « Mauvais genres », Fauchereau a rappelé qu’à la réouverture de l’aéroport de Vilnius, en 1990, il se trouvait dans le premier avion pour aller voir les peintures d’un artiste dont la démarche lui paraissait proche d’un Vassily Kandinsky ou d’un Kazimir Malevitch : « supprimer la figuration pour ne garder que les couleurs et les formes qui doivent signifier par elles-mêmes3 ». Au nombre important de ses tableaux présentés dans l’exposition répond le texte qu’Osvaldas Daugelis consacre, dans le catalogue, à l’activité de compositeur du peintre. Celui que le critique Boris Leman qualifia, en 1913, de seul homme digne d’être appelé adepte de la religion du cosmos, mais qui refusait que l’on rattache son œuvre à une inspiration théosophique, entreprend en 1902 de traduire son inspiration musicale en compositions picturales fondées sur l’analogie entre les couleurs du spectre solaire et les tons de la gamme chromatique. L’exposition donne à voir quelques-unes des œuvres peintes qui, par leur nom, se répondent comme les mouvements d’une sonate – Sonate du soleil, Allegro, Andante, Scherzo, Finale (1907) – ainsi que tout le cycle qui transpose les signes du zodiaque en paysages métaphysiques (1906-1907). Incompris de ses contemporains de Vilnius, le cycle inachevé de La Création du monde vaut à Čiurlionis la reconnaissance des groupes pétersbourgeois rassemblés autour des revues Le Monde de l’art et Apollon. Après un séjour à Saint-Pétersbourg marqué par la misère matérielle, l’épuisement physique et psychique, il meurt en 1911 dans une clinique psychiatrique près de Varsovie. Ajoutons que la reconnaissance en Russie s’affirme tout de suite après cette mort prématurée mais la guerre, puis la révolution, contribuent à faire disparaître de la culture russe le peintre musicien engagé dans l’exploration des littératures et des chants populaires lituaniens. Seuls, au milieu des années 1920, des chercheurs rassemblés autour du psychiatre Pavel Karpov au sein de l’Académie des sciences artistiques pour interroger les rapports entre création et folie continueront à s’intéresser à son œuvre, avant que les critiques d’art occidentaux commencent à le redécouvrir dans les années 1970 et reconnaissent sa place dans la transition vers l’abstraction.

L’historien de l’art Christoph Wagner rappelle les explications classiques de la naissance de l’art abstrait au début du xxe siècle – théorie de la relativité comme modèle des changements radicaux de vision du monde, nouveaux dispositifs de visualisation et d’imagerie, rivalité de la peinture avec la photographie et le cinéma – et l’exigence novatrice de remonter jusqu’au xviiie siècle pour identifier une « préhistoire » de l’art abstrait. Ce n’est qu’assez récemment que les historiens de l’art ont reconnu les relations, parfois très directes sur le plan d’une histoire des idées ou de cosmologies personnelles, entre les doctrines dites ésotériques et les diverses expressions d’avant-garde. Elles constituent le troisième volet où, à côté d’artistes attendus – Kandinsky, Malevitch, Piet Mondrian, Frantisek Kupka –, apparaissent des auteurs moins familiers, tels Jànos Mattis Teutsch, Janus de Winter et Wilhelm Morgner, qui appartiennent à la même mouvance du Blaue Reiter. Cependant, reconnaître l’importance de la théosophie pour la naissance de la peinture abstraite ne consiste pas à affirmer l’adhésion des artistes à un prophétisme religieux gouvernant la constitution de collectifs soumis à de nouvelles règles de vie. Il s’agit de contextualiser les mondes de référence et les schèmes de pensée qui sous-tendent le travail réflexif parallèle au travail technique d’expérimentation de nouveaux registres expressifs. Dans certains cas, cette quête peut s’inscrire, de manière imaginaire, dans une pensée cosmologique, comme l’atteste le titre donné par Kandinsky à un cycle de gravures, Petits Mondes (1922), où les formes de composition par lignes, points et couleurs qui « dématérialisent » la peinture se veulent en analogie avec les « compositions de la nature ». Mais c’est en vertu du principe de transposition synesthésique que les couleurs sont assimilées à des entités agissantes.

Plus troublante est la référence à des univers symboliques rares dans un lieu que l’on n’avait, jusqu’à il y a peu, jamais questionné sous cet angle : l’école d’art du Bauhaus, qui vient de faire l’objet d’une passionnante enquête collective dirigée par Wagner4. Rationalisme et fonctionnalité ne sont pas les seules valeurs qui ont présidé aux recherches de ce groupe auquel, en 1919, Walter Gropius donnait pour programme de « créer un homme nouveau ». L’historien de l’art énumère « l’étourdissante multiplicité » des intérêts les plus divergents en matière de spiritualités, de réformes du mode de vie et de mises en ordre du monde, avec une présence marquante du zoroastrisme dont une communauté de pratiquants est installée à Herrliberg, sur les bords du Walensee. Cette référence vécue au cours de séjours dans cette communauté est, notamment, la « clé iconologique » des travaux de Johannes Itten, telle cette composition calligraphique – Inspirer, expirer (1922) – qui transpose une maxime de Jakob Böhme au savoir zoroastrien (p. 261-263). Une place à part est faite au Strasbourgeois Jean Arp, dont La Tête de lutin (1930) figure parmi d’autres œuvres nourries d’une réflexion sur la mort.

Enfin, aux constellations surréalistes est dédiée la quatrième partie de ce voyage dans l’envers des lumières et dans la part nocturne de chacun des grands mouvements artistiques qui en sont issus, avec des œuvres de Max Ernst, André Masson, Joseph Šima – le peintre du groupe du Grand Jeu –, Salvador Dali, Victor Brauner, et d’art brut. Les quelques lignes consacrées au groupe de Roger Gilbert-Lecomte, René Daumal et André Rolland de Renéville font, là encore, regretter l’absence de communication entre historiens de l’art et anthropologues. « Pour étranges qu’elles soient, leurs expériences ne sont pas exactement occultes mais relèvent d’une alchimie de l’esprit (ils cherchent ainsi à s’approcher au plus près de la mort) », écrit Fauchereau. À vrai dire, une description ethnographique de ces expériences très codifiées de dérèglement des sens n’a, en effet, nul besoin de recourir à la notion d’occulte. Il s’agit d’une transposition, dans le style de l’artiste voyant, de tous ces jeux d’exploration, non de la mort, mais de la frontière entre les vivants et les morts nécessaires à l’acquisition de la masculinité dans les sociétés européennes. On saura gré à Annie Le Brun d’avoir, dans un bel article – « Cette échelle qui s’appuie au mur de l’inconnu » –, insisté sur la dimension d’exploration ludique de toutes les potentialités offertes par les diverses techniques divinatoires conjuguée à cette unique certitude, écrit-elle, qui anime la quête surréaliste : « une incroyance définitive ». Non sans humour, cette traversée des multiples provinces de l’autre monde offerte par l’exposition se termine sur une sculpture en bronze que Jacques Hérold a réalisée en 1947 à la demande d’André Breton, bien nommée Le Grand « Transparent ».

Ainsi, d’une période à l’autre, le spectateur est invité à suivre les continuités et les transformations de motifs et de figures : par exemple, celle de la sorcière et de sa métamorphose en médium spirite, ou celle d’Isis dont Fauchereau a fait comme une sorte de fil rouge en se fondant sur l’étude de Jurgis Baltrusaïtis, La Quête d’Isis (1967). La métamorphose de la sorcière en médium spirite est plus particulièrement prise en charge par les deux expositions complémentaires. Un monde d’écrits et d’images présente les trésors du cabinet des Estampes et de la Bibliothèque universitaire de Strasbourg que Daniel Bornemann, conservateur des réserves, a ordonnés par grandes civilisations et par périodes historiques. C’est dire que se trouve reconduite, et non pas questionnée, l’extension démesurée que le xixe siècle a donnée au terme « occulte » en le traitant comme un substantif. Quelques tablettes mésopotamiennes et papyrus égyptiens côtoient les traductions de Marsile Ficin et les éditions renaissantes des oracles sibyllins. Aux dessins et gravures qui, du xvie au xxe siècle, ont illustré La Divine Comédie, aux grands manuels de l’Inquisition et aux multiples traités d’apparitions des anges et des esprits du xviiie siècle répondent les chevauchées de sorcières d’Albert Dürer et les sabbats d’Hans Baldung Grien ou de Marcantonio Raimondi qui font entrer la sorcellerie dans l’art, et les tentations de saint Antoine gravées par Lucas Cranach et Jacques Callot. Peut-on assimiler à autant de « spéculations sur l’au-delà » et de représentations du « monde à l’envers » des figures sociales, des logiques symboliques et des genres narratifs ou figuratifs aussi divers ? En revanche, le dossier rassemblé sur Cagliostro et les nombreux ouvrages de Swedenborg, Ludwig Lavater, Louis-Claude de Saint-Martin, Karl Christian Kichner, Johan Kaspar Lavater et Heinrich Jung témoignent, directement, de la singulière identité de Strasbourg, ville-carrefour de tous les mouvements, groupes et sociétés illuministes, ville dont l’exposition dessine comme une contre-histoire.

La seconde exposition, Quand la science mesurait les esprits, n’apprendra rien aux spectateurs qui ont vu, en 2004, les matérialisations photographiques d’esprits, de défunts, de pensées à la Maison européenne de la photographie de Paris. Quant aux articles du catalogue, ils se contentent de résumer les analyses d’une histoire culturelle des sciences et de la photographie qui s’obstine à ignorer le questionnement des anthropologues sur le renouvellement de l’expérience de croyance produit par la preuve photographique, indissociable d’une exploration par les acquéreurs de ces images de l’identité du signe photographique ainsi que des lieux de sollicitation, voire de négociation, d’un récit autobiographique pour réécrire le sujet moderne6.

Voir et revoir, rassemblées en un même lieu, autant d’œuvres considérables, dispersées dans les musées de tout un continent, constitue en soi un événement. Cependant, comme en témoigne la perplexité des commentateurs, confrontés à une vertigineuse entreprise dont tous ont salué la richesse, l’importance et l’ambition, il est bien difficile d’adhérer à l’une des thèses sous-jacentes, que Fauchereau a explicitée dans les nombreux entretiens donnés à la presse, à savoir la continuité transhistorique de « la croyance en des forces occultes, bénéfiques ou maléfiques… aussi ancienne que l’humanité elle-même ». Ne nous reconduit-elle pas aux théories de l’origine de la religion qui nourrissaient, il y a plus d’un siècle, le débat anthropologique ? Et, en donnant à la notion d’occulte une extension aussi indéfinie, n’est-ce pas se priver des moyens de proposer une interprétation d’ensemble de toutes les déclinaisons d’un bouleversement culturel dont certaines études de cas présentées ici nous montrent la richesse : la naissance et les formes diversifiées d’une religion de l’art ?